Li, C., Wu, H., Alfieri, L., Mei, Y., Nanding, N., Huang, Z., Hu, Y., & Qu, L. Enhancing Hydrological Model Calibration for Flood Prediction in Dam-Regulated Basins with Satellite-Derived Reservoir Dynamics, Remote Sensing, 18(2), 193 (2026) https://doi.org/10.3390/rs18020193

Siccità

Overview

La siccità è un periodo prolungato di bassa disponibilità idrica, che spesso porta ad uno squilibrio tra disponibilità e domanda di acqua. Si manifesta come un processo continuo che si origina da una mancanza di precipitazione (siccità meteorologica), fino ad una mancanza di disponibilità d’acqua nei corsi d’acqua o negli invasi (siccità idrologica), e nei suoli (siccità agricola). Ognuna di queste siccità ha effetti distinti sulla disponibilità di acqua per i sistemi naturali e gli utilizzi umani (idropotabili, agricoli, industriali ed energetici).

A causa della crisi climatica e delle modalità di uso delle risorse idriche e di gestione del territorio, le siccità stanno aumentando a livello globale in frequenza, intensità, estensione spaziale e durata. Il cambiamento climatico infatti aggrava il problema, aumentando le temperature globali e la variabilità climatica. L’Italia recentemente ha sperimentato condizioni di siccità estremamente severe tra il 2022 e il 2024 e analoghi eventi si sono verificati in altre aree vulnerabili, come la California, l’Australia, il Sud America, l’Asia Pacifica e alcune regioni africane, dimostrando come la siccità stia diventando sempre più complessa da gestire in tutto il mondo.

La siccità è un fenomeno tendenzialmente lento. Non si parla quindi di una crisi improvvisa, ma di un rischio sistemico che si sviluppa nel tempo e che necessita di una gestione preventiva. Affrontare le siccità richiede infatti monitoraggio, sistemi di allerta precoce basati su dati scientifici solidi e strategie condivise per azioni anticipatorie e piani di adattamento finalizzati alla mitigazione degli impatti. Fondazione CIMA adotta un approccio che combina un monitoraggio multiscala, analisi satellitari e modelli idrologici per valutare e prevedere la scarsità idrica in un contesto di cambiamento climatico a livello nazionale, europeo e globale.

Siccità in Italia

Le attività di Fondazione CIMA in Italia si concentrano sul monitoraggio continuo della siccità, integrando dati climatici, idrologici e satellitari per fornire indicatori spazialmente distribuiti dei vari tipi di siccità. Utilizziamo un’ampia gamma di variabili, incluse le anomalie di precipitazione, temperature, umidità del suolo, livelli di neve, evapotraspirazione e portate, al fine di analizzare il rischio siccità da tutti i punti di vista rilevanti in campo idrologico. Questo approccio permette di identificare le criticità nella disponibilità idrica e supportare strategie di adattamento per la gestione delle risorse, in particolare durante i periodi di scarsità prolungata.

In questo contesto, un aspetto importante del nostro lavoro riguarda il monitoraggio degli invasi artificiali tramite dati satellitari della costellazione Sentinel-2. Queste informazioni consentono di calcolare, in Near Real Time, la percentuale di superficie coperta d’acqua, confrontandola con le estensioni storiche dei bacini, e di individuare anomalie mensili nella disponibilità idrica. Questo sistema di monitoraggio, ad oggi in fase sperimentale (Cenci et al., 2024), è utile per gestire in modo sostenibile le risorse idriche, prevenire crisi e mitigare gli impatti dei periodi di siccità severa.

Il video mostra l’evoluzione dell’estensione superficiale dell’acqua del Lago Fanaco (un invaso della Sicilia) attraverso una serie di immagini acquisite dalla costellazione satellitare Sentinel-2 (S2) tra novembre 2022 e novembre 2024.

Accanto all’analisi di tipo idrologico, Fondazione CIMA si occupa anche degli aspetti sociali e giuridici della siccità. Analizziamo infatti ordinanze sindacali e sentenze relative alla gestione delle crisi idriche, per comprendere le dinamiche di conflitto che possono emergere tra cittadini, istituzioni e imprese, specialmente in relazione all’emergente tema degli impatti delle siccità da neve in montagna. Questo approccio ci consente di fornire supporto tecnico e scientifico alle autorità locali, promuovendo un dialogo costruttivo e soluzioni condivise per affrontare i periodi critici.

Grazie a questa combinazione di innovazione tecnologica, analisi multidisciplinare e dialogo con le istituzioni, Fondazione CIMA contribuisce a migliorare la resilienza del territorio italiano di fronte ai rischi legati alla siccità.

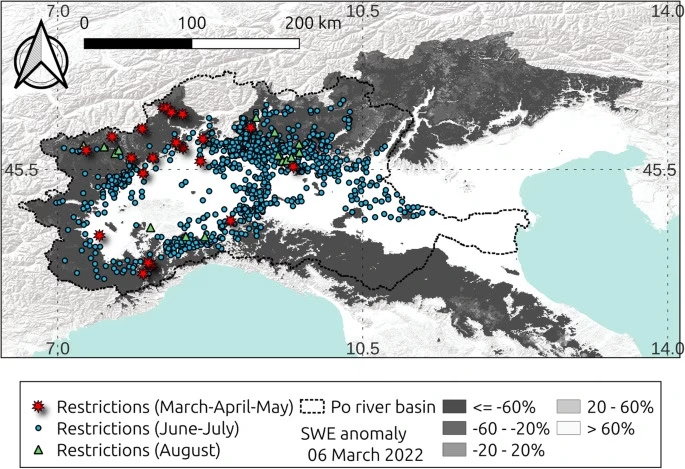

Avanzi, F., Munerol, F., Milelli, M. et al. Winter snow deficit was a harbinger of summer 2022 socio-hydrologic drought in the Po Basin, Italy. Commun Earth Environ 5, 64 (2024). https://doi.org/10.1038/s43247-024-01222-z

Siccità in Europa

La necessità di disporre di sistemi di allerta precoce (Early Warning Systems, EWS) coordinati e centralizzati a livello Europeo per la gestione delle siccità, ha portato allo sviluppo dello European Drought Observatory (EDO) e del Global Drought Observatory (GDO) da parte del Copernicus Emergency Management Service. In questo quadro, Fondazione CIMA collabora con il Joint Research Centre (JRC) della Commissione Europea per migliorare il monitoraggio della siccità attraverso il rafforzamento dell’infrastruttura dell’osservatorio europeo (EDO) e dell’osservatorio globale (GDO), lo sviluppo di nuove metodologie predittive e il consolidamento delle procedure per il calcolo e la visualizzazione degli indicatori che rappresentano il cuore del contenuto informativo degli osservatori, contribuendo quindi a rendere EDO e GDO strumenti di riferimento per i governi europei, decisori politici e operatori dei settori idrico, energetico ed agricolo.

Un ulteriore esempio concreto in questo quadro d’azione è rappresentato da EDORA – The European Drought Observatory for Resilience and Adaptation. Questa iniziativa integra il monitoraggio della siccità con l’analisi delle vulnerabilità e delle capacità di adattamento, combinando aspetti climatici e socioeconomici per supportare politiche di adattamento che considerino esplicitamente tutte le componenti del rischio siccità. In particolare, abbiamo coordinato la realizzazione del European Drought Risk Atlas, sviluppato da un consorzio internazionale, con la supervisione del Joint Research Centre (JRC) della Commissione Europea. L’atlante fornisce una panoramica dettagliata di scenari di rischio siccità presente e futuro e dei possibili impatti sui principali settori socioeconomici (agricolo, idro-potabile, energetico, trasporto fluviale) e sugli ecosistemi terrestri ed acquatici. Questo strumento supporta la pianificazione e gestione delle risorse idriche, contribuisce a identificare le aree ed i settori più vulnerabili a livello continentale e rappresenta quindi un fondamentale strumento di supporto allo sviluppo ed implementazione di azioni strategiche di adattamento.

Siccità in Africa

In Africa, la siccità rappresenta uno dei rischi climatici più urgenti, con impatti diretti sulla sicurezza alimentare, sull’accesso all’acqua e sui sistemi socio-economici. Per affrontare questa sfida è stato creato l’Africa Drought Watch (ADW), il nuovo sistema continentale di monitoraggio e allerta precoce sviluppato nell’ambito del programma AMHEWAS (Africa Multi-Hazard Early Warning and Early Action System). Attraverso bollettini mensili che integrano dati satellitari, indici climatici e conoscenze locali, l’ADW consente di distinguere tra siccità di breve durata e crisi idriche prolungate, trasformando l’informazione scientifica in decisioni operative per governi e istituzioni. Fondazione CIMA ha contribuito in modo sostanziale ai processi di co-design e co-production del sistema, lavorando al fianco di African Union Commission, ACMAD, centri climatici regionali (RCCs), comunità economiche regionali (RECs), servizi meteorologici e idrologici nazionali, e di partner internazionali tra cui il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), l’Ufficio delle Nazioni Unite per la Riduzione del Rischio di Disastri (UNDRR), NORCAP. L’obiettivo comune è rafforzare la resilienza del continente africano, trasformando l’intelligenza climatica in azione concreta.

Siccità nel mondo

La siccità è una sfida globale, amplificata dal cambiamento climatico e richiede quindi azioni coordinate e inclusive a livello internazionale. Il World Drought Atlas, presentato alla COP16 della Convenzione delle Nazioni Unite per Combattere la Desertificazione (UNCCD), è un esempio di questi strumenti utili a comprendere i rischi della siccità e promuovere interventi di adattamento e mitigazione.

Frutto di un’iniziativa promossa dalla Convenzione delle Nazioni Unite per Combattere la Desertificazione (UNCCD), e dal Joint Research Centre (JRC) della Commissione Europea, e della collaborazione tra Fondazione CIMA, Vrije Universiteit Amsterdam, United Nations University, l’Atlante offre una visione completa degli impatti della siccità su settori chiave come agricoltura, energia idroelettrica, trasporto fluviale ed ecosistemi. Attraverso mappe, dati e casi studio, evidenzia come gli effetti a catena della siccità possano mettere a rischio sicurezza alimentare, salute pubblica ed economie, aggravando disuguaglianze sociali e conflitti. Presenta esempi di come le comunità, le regioni e i paesi stanno adottando approcci proattivi e misure preventive e quindi come possono ridurre la loro vulnerabilità agli impatti della siccità. L’Atlante rappresenta una risorsa preziosa per rafforzare la cooperazione e stimolare l’azione verso una maggiore resilienza alla siccità. È uno strumento progettato per promuovere lo sviluppo continuo delle politiche, in dialogo con l’innovazione scientifica e le conoscenze locali e tradizionali. La siccità come pericolo naturale sarà una realtà costante a livello globale; tuttavia, la siccità come rischio può non continuare ad esserlo.

Sempre a livello globale, particolare attenzione in Fondazione CIMA è dedicata alle aree montane, vitali per la gestione delle risorse idriche e particolarmente vulnerabili. Il riscaldamento globale accelera il ritiro dei ghiacciai e modifica le dinamiche di accumulo di neve, alterando i cicli idrologici ed esponendo queste regioni a rischi senza precedenti. Fondazione CIMA lavora per rafforzare la resilienza delle comunità montane, promuovendo strategie pratiche di adattamento e gestione sostenibile delle risorse, mirando a individuare soluzioni concrete grazie a un coordinamento scientifico e a una scienza solution-oriented. Due esempi di progetti in questa direzione sono A-DROP, un INTERREG Alpine Space guidato da EURAC Research, e il working group globale Drought in Mountain Regions, co-coordinato e partecipato da personale di Fondazione CIMA nel contesto del decennio di ricerca dell’International Association of Hydrological Sciences.

Approfondimenti

DONNE E SICCITÀ

Chi sono le prime a subire le conseguenze della crisi idrica globale? I dati mostrano che la siccità acuisce disuguaglianze preesistenti, colpendo in modo sproporzionato le donne. Aumenta il tempo dedicato alla raccolta dell’acqua, si riduce l’accesso all’istruzione, si rafforzano dinamiche di vulnerabilità spesso trascurate. Un’analisi per leggere la siccità anche attraverso una lente di genere.

ghiacciai E SICCITÀ

I ghiacciai si ritirano sempre più rapidamente, segnando una crisi idrica che minaccia equilibri ambientali e sociali. Come sentinelle del cambiamento, raccontano l’impatto della siccità globale e ci offrono dati cruciali per affrontarla. Un viaggio tra scienza, monitoraggio, tecnologia e scenari futuri.

BIODIVERSITÀ E SICCITÀ

La siccità trasforma gli ecosistemi: spezza equilibri, riduce le funzioni ecologiche, mette in crisi la resilienza della biodiversità. Un’analisi per capire perché la perdita di specie è solo l’inizio, e come osservare questi impatti attraverso una lente sistemica.

Ondate di calore E SICCITÀ

Le ondate di calore possono innescare o aggravare la siccità, ma talvolta l’umidità del suolo ne attenua gli effetti. Una sonification dei dati climatici rende percepibile questo intreccio, trasformando il caldo estremo in suono per raccontare la fragilità degli equilibri idrici.

Sfide e obiettivi

- Monitorare la propagazione della siccità tra settori e comparti del ciclo dell’acqua: potenziare gli strumenti per monitorare l’interazione della siccità tra settori come agricoltura, idroelettrico e approvvigionamento idrico, per ridurre gli impatti economici e sociali.

- Enfasi sugli impatti in aggiunta al processo naturale: sebbene ci siano ancora molti aspetti importanti da studiare sulla siccità come un processo naturale e antropogenico, è importante anche focalizzarsi sugli effetti su persone, economie e gli ecosistemi, per adattare politiche e strumenti di gestione.

- Siccità come processo continuo, non crisi/evento: considerare la siccità come un fenomeno in evoluzione, favorendo strategie di gestione a lungo termine per costruire resilienza e ridurre il rischio.

Progetti

News

Sánchez-Hernández, G., Turco, M., Repeto-Deudero, I. et al. Record-Breaking 2025 European Wildfires Concentrated in Northwest Iberia, Global Change Biology 31, no. 12: e70649 (2025) https://doi.org/10.1111/gcb.70649

Monaco, L., Bindi, G., Cremonini, R., Barbero, S., Laio, F. Exploring the viability of a machine learning-based multimodel for quantitative precipitation forecast post-processing, Mach. Learn.: Earth 1 015011 (2025) https://doi.org/10.1088/3049-4753/ae1980

Mustich, F., Battaglia, A., Manconi, F., Kollias, P., Parodi, A. Convective–Stratiform Identification Neural Network (CONSTRAINN) for the WIVERN Mission, Remote Sensing, 17(15), 2590 (2025) https://doi.org/10.3390/rs17152590