Tra il 5 e il 9 dicembre 2020, in Italia sono cadute piogge intense che hanno portato ad alluvioni in diverse aree: i ricercatori della Fondazione CIMA hanno potuto fornire in tempi rapidi le mappe delle zone colpite ed effettuare la stima della profondità raggiunta dall’acqua

Gli inizi di dicembre hanno visto il territorio italiano, soprattutto nel nord, interessato da piogge intense che hanno portato ad alluvioni localizzate. La Fondazione CIMA, su richiesta del Dipartimento della Protezione Civile, ha monitorato la situazione producendo mappe satellitari delle aree allagate: mappe dalle quali è stato possibile valutare non solo l’estensione dell’alluvione ma anche la profondità raggiunta dall’acqua.

Cercando di riassumere gli eventi, le prime regioni a essere colpite dalle piogge sono state quelle del nord-est italiano, il 5 e il 6 dicembre 2020. Attraverso il portale myDEWETRA sono stati stabiliti i quantitativi di pioggia cumulata: erano tra i 300 e i 450 mm nelle provincie di Udine e Pordenone, in appena 24 ore. In provincia di Modena, intanto, i fiumi Panaro e Secchia hanno rotto gli argini in diverse zone, mentre in Lazio l’insistere delle piogge ha innalzato il livello del fiume Liri. Dopo una giornata di tregua, l’8 dicembre la pioggia ha ripreso intensità, soprattutto in Friuli-Venezia Giulia e Lazio, entrambe regioni già colpite nei giorni precedenti.

Come è stata realizzata la mappatura che permette di dare una visione di più ampio raggio dell’impatto delle piogge? Il primo passo è il processamento dei dati satellitari. Le immagini impiegate provengono da due tipi di satelliti: quelli della costellazione COSMO-SkyMed, sviluppati dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), e quelli della costellazione Sentinel -1, della European Space Agency (ESA). Entrambi questi gruppi di satelliti sono dotati di radar ad apertura sintetica (SAR), che consentono di ottenere immagini anche quando il cielo è coperto di nuvole e in mancanza di luce.

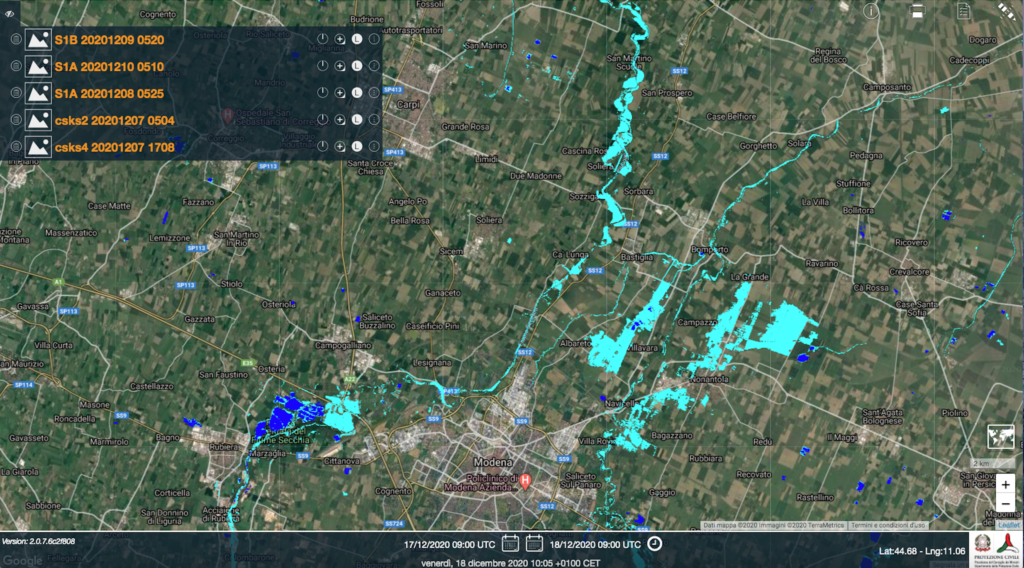

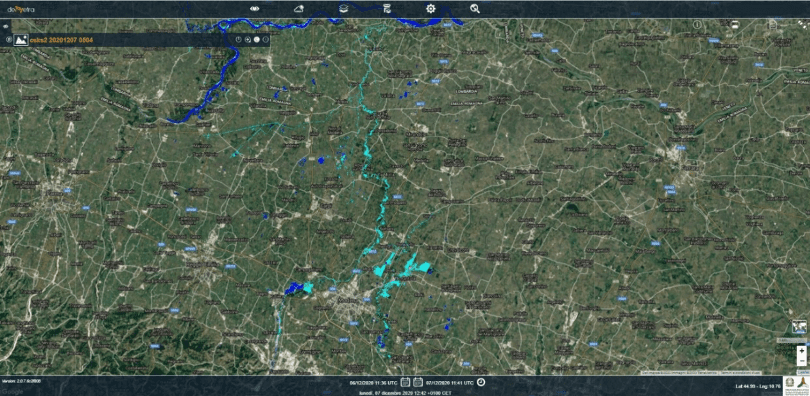

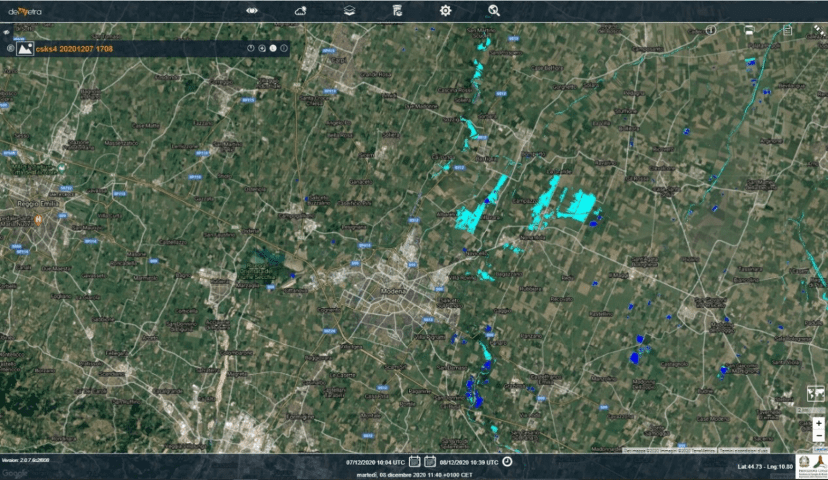

I ricercatori dell’ambito Osservazione della Terra hanno processato le immagini satellitari applicando algoritmi sviluppati dalla Fondazione CIMA, grazie ai quali è stato possibile ottenere le mappe a poche ore dall’evento. «Le mappe sono state tempestivamente pubblicate sulla piattaforma myDEWETRA. Quelle derivate dalle acquisizioni COSMO-SkyMed del 7 dicembre sulla zona di Modena hanno permesso di evidenziare differenze rispetto alla quantità ed estensione delle aree allagate: nella seconda, acquisita a 12 ore di distanza dalla prima, si nota una parziale diminuzione delle aree con presenza di acqua nelle zone di sovrapposizione delle due acquisizioni, anche a dimostrazione del lento deflusso, dovuto all’orografia del territorio», spiega Luca Pulvirenti, referente dell’ambito Osservazione della Terra.

Mappa delle aree allagate, 7 dicembre 2020, h 7.00 UTC (Acquisizione COSMO-SkyMed)

Mappa aree allagate, 7 dicembre 2020, h 17.10 UTC (Acquisizione COSMO-SkyMed)

«Le mappe derivate dall’acquisizione Sentinel-1della mattina dell’8 dicembre, hanno permesso di osservare lnon solo l’evoluzione della situazione nel modenese, ma anche di rilevare aree potenzialmente critiche a causa delle piene di alcuni corsi d’acqua (come il Bacchiglione, tra Vicenza e Padova) ben visibili dal satellite», continua il ricercatore. «Nella mattinata del 9 l’acquisizione Sentinel-1 ha coperto una striscia estesa da Lazio fino al Friuli. Il risultato è stato una mappa che ha permesso di osservare ulteriormente la lenta evoluzione del fenomeno occorso nell’area di Modena. È stato anche possibile individuare aree allagate in diverse zone di Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria e Lazio. Infine, il 10 dicembre è stato generato il prodotto relativo all’acquisizione Sentinel-1 del mattino, che permetteva di ampliare lo sguardo anche alle province di Roma e Frosinone. Le analisi hanno permesso di individuare allagamenti anche nella porzione a ridosso del confine tra Lazio e Campania, in corrispondenza della foce del fiume Garigliano».

Il passaggio successivo dell’attività di monitoraggio ha richiesto di impiegare le mappe per stimare la profondità raggiunta dall’acqua nelle aree inondate. Questo processo, già svolto per esempio nel caso delle alluvioni in Calabria a novembre, è basato sull’impiego uno strumento sviluppato dall’Università dell’Alabama, il Floodwater Depth Estimation Tool, “corretto” per le applicazioni della Fondazione CIMA, unito al modello digitale del terreno (DTM) della Regione Emilia Romagna. «Abbiamo stimato un’altezza media d’inondazione di circa 27 cm, su un totale di area allagata di 25 km2. Le profondità maggiori erano localizzate nelle immediate vicinanze della rete idrografica principale lungo i fiumi Secchia e Panaro, mentre nelle zone di maggior estensione areale dell’inondazione, intorno al comune di Nonantola, le profondità erano per lo più inferiori al metro», spiega Simone Gabellani, referente dell’ambito Idrologia e Idraulica.

Profondità di allagamento stimate nel Modenese (sinistra) e ingrandimento sull’area di Nonantola, (destra). (Acquisizione CoOSMO-SkyMed del 7 dicembre 2020, h 5.04 UTC)

«La possibilità di elaborare i dati satellitari in combinazione con strumenti che forniscano informazioni anche sul quantitativo di acqua in un’area allagata è un’opportunità molto importante per la gestione dell’emergenza», conclude Gabellani. «Ci dà infatti indicazioni importanti sull’impatto che le piogge hanno avuto, in aree che in quel momento non sono certo facilmente accessibili. Inoltre, questo tipo di lavoro, per il quale è fondamentale la collaborazione tra diversi enti e istituzioni, oggi può essere svolto in modo tempestivo, come dimostrato durante queste alluvioni: e questo è un altro elemento di grande valore quando si tratta di gestire un’emergenza».