Nel corso di luglio, sono state (e sono) diverse le notizie di incendi che stanno interessando diverse aree europee: Spagna, Portogallo, Francia in primis. Non mancano i roghi in varie regioni d’Italia, dal Friuli alla Toscana, alle isole maggiori e alle regioni del centro sud.

Sebbene gli incendi non siano una novità, soprattutto in questa stagione, per quelli di questa estate è spesso evidenziata la relazione con l’ondata di calore e con la siccità che sta interessando diverse regioni europee. A loro volta, questi fenomeni possono essere legati ai cambiamenti climatici: secondo l’IPCC, infatti, siccità e ondate di calore aumenteranno di frequenza in diverse regioni del mondo.

Ma qual è stato il trend per gli incendi boschivi negli ultimi anni, in Europa e nel mondo? Quali altri fattori ne influenzano il rischio? E, soprattutto, che strumenti abbiamo per mitigarlo? Ne parliamo con Paolo Fiorucci, referente dell’ambito Incendi e Conservazione della Biodiversità Forestale di Fondazione CIMA.

Possiamo davvero dire con sicurezza che gli incendi sono andati aumentando nel corso degli anni?

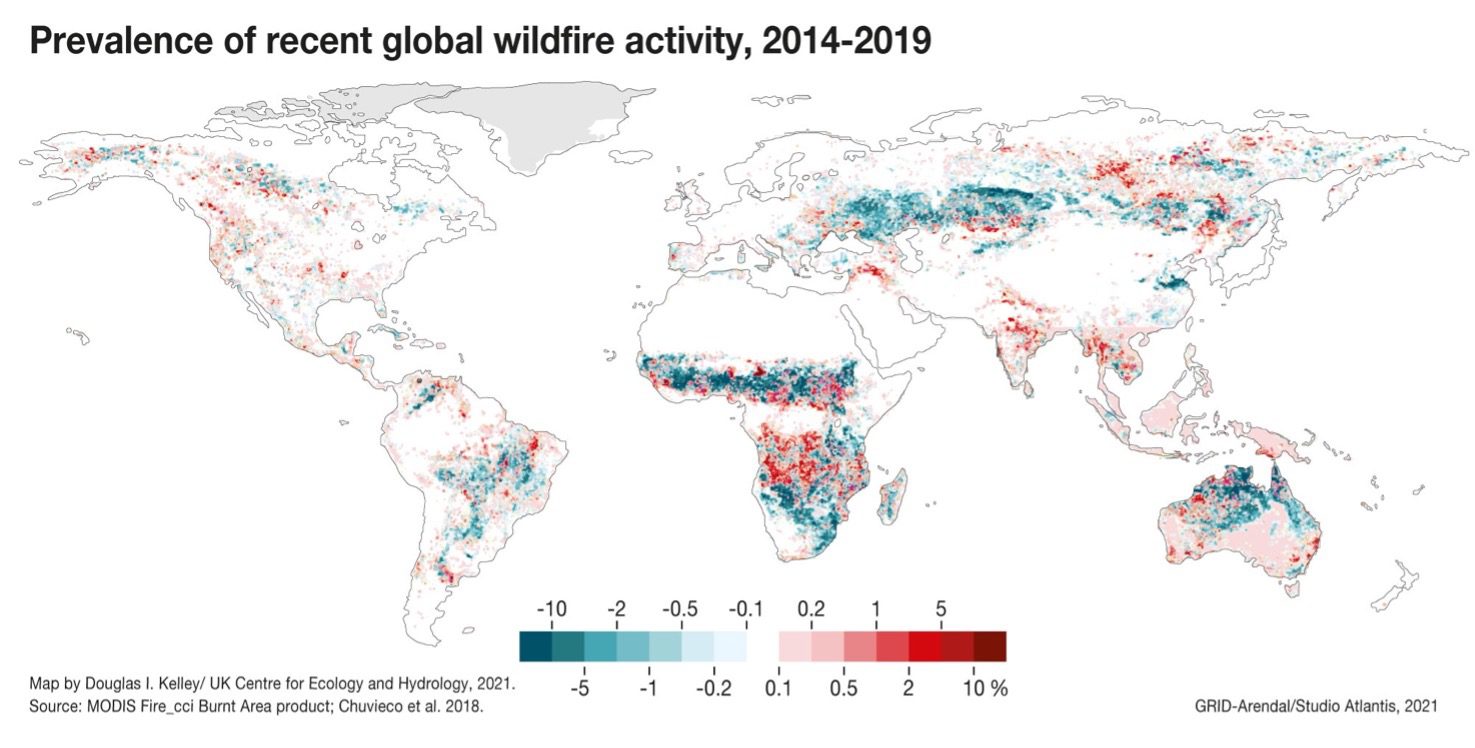

Questa è un’affermazione che si sente spesso. Tuttavia, andando a guardare i dati raccolti nella letteratura scientifica, ciò che emerge è che non possiamo generalizzare: in alcune aree si può effettivamente osservare un aumento di incendi, mentre in altre questi sono diminuiti. E bisogna anche dire un’altra cosa: queste analisi a scala globale sono possibili esclusivamente grazie alla disponibilità di serie temporali di dati satellitari, che possono essere soggetti a incertezza. In particolare, non permettono di distinguere fra gli eventi effettivamente distruttivi e il normale uso del fuoco nelle pratiche agricole. Pratiche che in alcune aree del pianeta restano fra le principali cause d’incendio, qualora il fuoco venga utilizzato in condizioni tali da non permetterne il controllo.

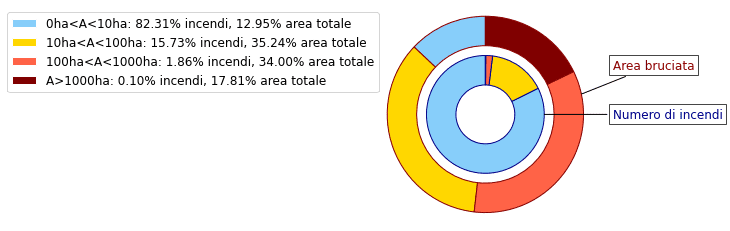

La mancanza di un sistema armonizzato di acquisizione delle informazioni relative agli eventi fa anche sì che non sia possibile monitorare l’effettivo incremento in termini di impatti degli incendi boschivi. In altre parole, gli incendi sono numerosissimi, ma solo una piccolissima parte è responsabile dei danni complessivi.

Cosa indica questa differenza nelle diverse regioni del mondo?

Di fatto, possiamo dire che indica quanto sia complesso valutare gli incendi globalmente, e quanto sia invece necessario tenere in considerazione diversi aspetti di questi fenomeni e il contesto in cui si verificano. Per esempio, la California è una regione soggetta a frequenti incendi in estate, il cui numero è rimasto sostanzialmente invariato tra il 2011 e il 2020; ad aumentare significativamente, invece, è l’area bruciata nel corso di questi incendi, e non possiamo non notare come gli incendi più vasti, o che hanno fatto più danni (come quello del 2018 denominato Camp Fire), siano tutti degli ultimissimi anni. Dall’analisi della letteratura scientifica internazionale sappiamo anche che in quest’area sono andati aumentando gli incendi dovuti a cause umane, mentre sono rimasti pressocché invariati quelli dovuti a cause naturali, come i fenomeni di fulminazione. Questo non vale invece in altre zone del mondo in cui è stato osservato un aumento degli incendi: è il caso della Siberia, che comprende molte zone remote, e dove quindi gli incendi possono essere messi in relazione con lo scioglimento anticipato del permafrost, dovuto al riscaldamento globale. Ancora, la gravità di un incendio è di solito basata sugli impatti che ha, che però a loro volta vanno valutati nell’ambito della condizione socio-economica, della capacità di spegnimento, della vegetazione e molti altri aspetti del territorio interessato.

E qual è il trend per l’Europa?

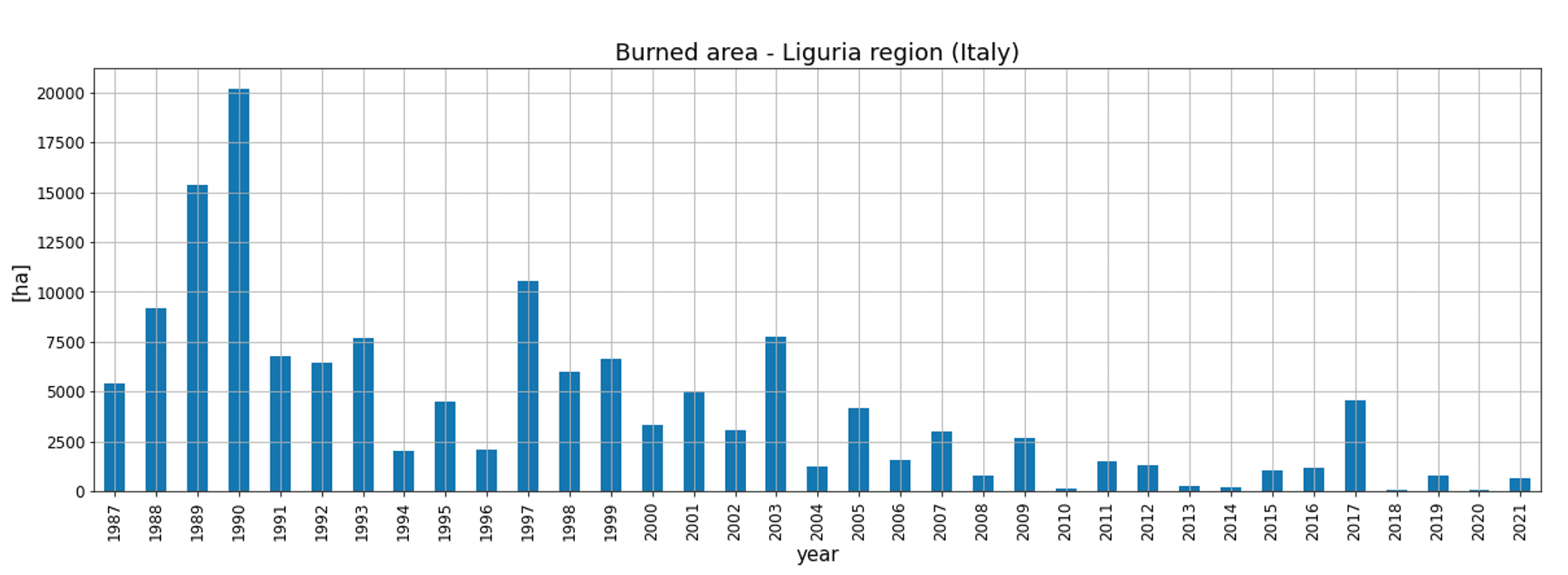

Diversi studi, compresi alcuni condotti da noi, indicano che la frequenza degli incendi è complessivamente diminuita a partire dagli anni ‘80, sebbene non in tutte le regioni. In alcune province della Spagna e del Portogallo, gli incendi sono aumentati, mentre in Francia, Italia e Grecia le aree percorse dal fuoco mostrano un trend decrescente. Tuttavia, in quasi tutti i paesi del Mediterraneo si osserva anche una grande variabilità tra un anno e l’altro, corrispondenti a stagioni estive particolarmente calde e asciutte o anche solo a poche settimane di condizioni estreme, come accaduto lo scorso anno nel sud Italia, in Grecia, in Turchia e in Algeria. In quest’ultimo caso, in appena una settimana sono bruciati migliaia di ettari, e gli incendi hanno causato decine di vittime.

Ma anche qui, non possiamo assolutamente generalizzare: se guardiamo alla sola Liguria, per esempio, osserviamo una netta diminuzione sia degli incendi sia delle aree bruciate negli ultimi trent’anni.

Da cosa dipende questa generale diminuzione degli incendi in Europa?

Di solito viene messa in relazione a una gestione più efficiente, quindi miglior prevenzione, rapidità d’intervento, spegnimenti più efficaci, investimenti nelle flotte aeree, nella formazione degli operatori e così via. Tuttavia, non possiamo dimenticare che i cambiamenti climatici hanno effettivamente un ruolo nell’influenzare il rischio d’incendi e, come avverte anche l’ultimo report tecnico del JRC, ondate di calore e siccità possono rendere più prone agli incendi anche aree che prima non lo erano oltre ad aumentare la frequenza di eventi estremi e prolungare le stagioni degli incendi.

Tutte queste considerazioni riguardano soprattutto la frequenza e l’estensione degli incendi. Ma ci sono altre caratteristiche cui dovremmo prestare attenzione?

Di per sé, gli incendi sono un fenomeno naturale, tanto che alcune piante si sono evolute proprio per sfruttarli e usare il fuoco per disperdere i semi. Tuttavia, l’evoluzione di queste specie è avvenuta ben prima che gli esseri umani apparissero sul pianeta, quando la probabilità d’innesco del fuoco era significativamente inferiore, e prima che iniziassimo a modificare il territorio con le nostre attività. Avendo bene in mente questa considerazione, ciò su cui ora dovremmo concentrarci è nella capacità di definire scenari capaci di identificare le aree in cui è necessario intervenire preventivamente per evitare eventi estremi.

Non è diverso da quello che facciamo nei confronti della pioggia: non ci preoccupiamo se è prevista, bensì se ne è prevista molta di più rispetto alla media, o troppo concentrata in un certo arco di tempo. In modo simile, dovremmo prestare attenzione alle variazioni che si possono osservare rispetto alla media dell’intensità e soprattutto della velocità di propagazione degli incendi, quelli che mettono in serie difficoltà le nostre capacità di spegnimento, bruciano aree vaste e creano un rischio elevato per la popolazione.

Quali sono i problemi, in termine di conoscenze scientifiche che supportino previsione e gestione, per quanto riguarda gli incendi estremi, quelli a volte definiti megafire?

Gli incendi in Portogallo nel 2017 e in Grecia nel 2018, che hanno causato centinaia di vittime, hanno avviato una discussione sulla definizione di megafire, che però si basa principalmente sugli impatti dell’incendio senza tenere in considerazione le condizioni di vegetazione, meteorologiche e socio-economiche locali che hanno determinato l’evento. La mancanza di queste informazioni armonizzate a scala globale rende difficile comprendere l’efficienza delle attività di prevenzione, la disponibilità di piani di emergenza, la conoscenza stessa del fenomeno. Mappare la frequenza nel tempo dei megafire dovrebbe richiedere la mappatura di tutti gli eventi che avrebbero potuto avere un forte impatto, indipendentemente dall’innesco e dalle attività di spegnimento del fuoco. È su questi aspetti che la ricerca internazionale deve confrontarsi, integrando le metodologie esistenti per armonizzarle a scala globale. I dati e le tecnologie per la loro elaborazione sono disponibili: si tratta solo di convergere verso un obiettivo comune. Se potessimo prevedere questi scenari, e quindi il potenziale comportamento del fuoco, potremmo anche attuare quello che si definisce integrated fire management, già applicato in alcune aree del mondo. Ovvero, comprendere come il fuoco possa contribuire alla gestione del territorio, dove non è possibile pensare a un ritorno al pascolamento o a una gestione estensiva, concentrando gli sforzi dove necessario e mantenendo bilanciato il regime degli incendi.

Queste variazioni nel regime degli incendi possono essere correlate agli effetti del cambiamento climatico?

Solo in parte. Nel comportamento degli incendi entrano in gioco diversi fattori, che non riguardano solo le variabili atmosferiche, come le precipitazioni e l’umidità dell’aria e del suolo – che in effetti dipendono dal clima. In particolare, importantissimo è il ruolo della vegetazione: l’estensione nello spazio in maniera uniforme di specie infiammabili (come pini, eucalipti, macchia mediterranea) determina, in condizioni meteorologiche estreme, la propagazione del fuoco con elevata intensità e fenomeni di spotting (lo sviluppo di focolai secondari) tali da non permetterne il contenimento finché non cambiano le condizioni meteorologiche. Questo indica la necessità di una opportuna pianificazione dell’uso del suolo e della gestione delle foreste. In questo senso, la composizione arborea del bosco gioca un ruolo fondamentale. La capacità di realizzare paesaggi meno vulnerabili al fuoco richiede la definizione di mosaici capaci di ridurre la probabilità che un fuoco possa propagarsi indefinitamente nello spazio circostante. È il bosco stesso che deve essere considerato con un elemento fondamentale nella definizione di questi mosaici, cercando di estendere quanto più possibile, per quanto riguarda l’Italia, le nostre foreste di latifoglie nelle aree dove queste specie rappresentano l’apice della successione vegetale e quella più resiliente al fuoco.

Si può stimare il peso relativo di ciascuno di questi fattori?

È quanto stiamo provando a fare, usando anche tecniche di machine learning per eseguire una mappatura del rischio ad ampia scala sulla base delle perimetrazioni eseguite da EFFIS e tenendo in considerazione quattro parametri principali che entrano in gioco quando si parla di incendi: topografia del territorio, indici climatici, indici riguardanti la vegetazione e parametri antropici come la densità abitativa e la distanza dalle strade e aree coltivate.

È chiaro che, per molti aspetti, i nostri comportamenti hanno un ruolo chiave nell’influenzare il rischio d’incendi. Ma quali altri strumenti abbiamo a disposizione per gestirli e prevederli?

Al di là delle buone norme che riducono le cause d’innesco, come l’accendere fuochi in condizioni di rischio, è chiaro che il primo modo di affrontare gli incendi è conoscerli. E questo richiede di tenere in considerazione l’impatto antropico nel corso dei secoli, perché le attività umane hanno modificato il territorio per un periodo molto lungo, e una foresta, per crescere e diventare meno vulnerabile al fuoco, ha bisogno di secoli, non di una manciata d’anni. Detto ciò, abbiamo anche molti strumenti che supportano la gestione degli incendi boschivi e migliorano la prevenzione. In Liguria, così come in altre regioni italiane, viene per esempio emanato un bollettino che evidenzia uno stato di pericolo in base alle condizioni atmosferiche, della vegetazione e di altri parametri. In Fondazione CIMA abbiamo sviluppato due diversi modelli proprio per la prevenzione e la gestione degli incendi. Uno è RISICO, che in base alle condizioni ipotizza se si può innescare un fuoco e, se innescato, prevedere le possibili conseguenze immediate e la velocità. Il secondo modello è Propagator, che invece simula la propagazione nello spazio di un singolo incendio, analizzandone il comportamento nel tempo, e serve quindi per supportare una specifica emergenza. I dati prodotti da questo tipo di modelli non aiutano solo la prevenzione, informando su un momento in cui il rischio è più elevato, ma contribuiscono anche alla gestione, per esempio allertando la flotta aerea così che sia pronta a intervenire quando e dove necessario.

Inoltre, anche se non abbiamo a disposizione, a oggi, di strumenti di allertamento veri e propri (anche perché manca un codice condiviso di rischio), alcuni dei nostri progetti mirano proprio a svilupparne uno: è il caso di SAFERS, un progetto europeo di cui siamo partner che vuole integrare i dati provenienti da diverse fonti (satelliti, osservazioni a terra, sistemi di osservazione globale della Terra o GEOSS, ma anche dati crowsourced provenienti dai social media e da applicazioni specifiche) proprio per supportare la gestione degli incendi in tutte le sue fasi, compresa quella di preparazione, previsione e rilevamento rapido di eventuali roghi.