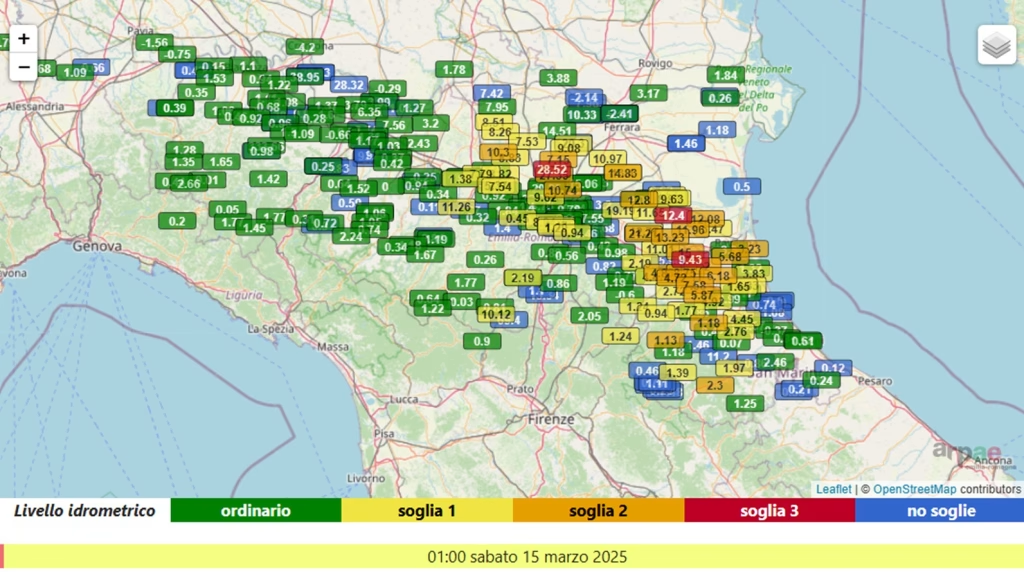

Il 14 marzo 2025, un sistema temporalesco ha colpito la Toscana con piogge torrenziali e venti intensi, causando alluvioni diffuse e danni significativi in molte aree. Nel giro di poche ore, le precipitazioni eccezionali hanno saturato il suolo, determinando l’innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua e causando esondazioni diffuse. I dati idrometrici rilevati il 15 marzo 2025 mostrano come molti corsi d’acqua della Toscana abbiano superato le soglie di allerta, con livelli particolarmente critici nei bacini dell’Arno e del Serchio.

La situazione è peggiorata con il passare delle ore a causa della continua alimentazione del sistema da parte di forti venti dai quadranti sud-occidentali, che hanno sostenuto un afflusso costante di umidità e intensificato il fenomeno.

Per comprendere le cause di questo evento e valutarne l’impatto, Fondazione CIMA ha condotto un’analisi dettagliata, integrando dati meteorologici avanzati e immagini satellitari per comprendere la dinamica del fenomeno e supportare le attività di gestione dell’emergenza.

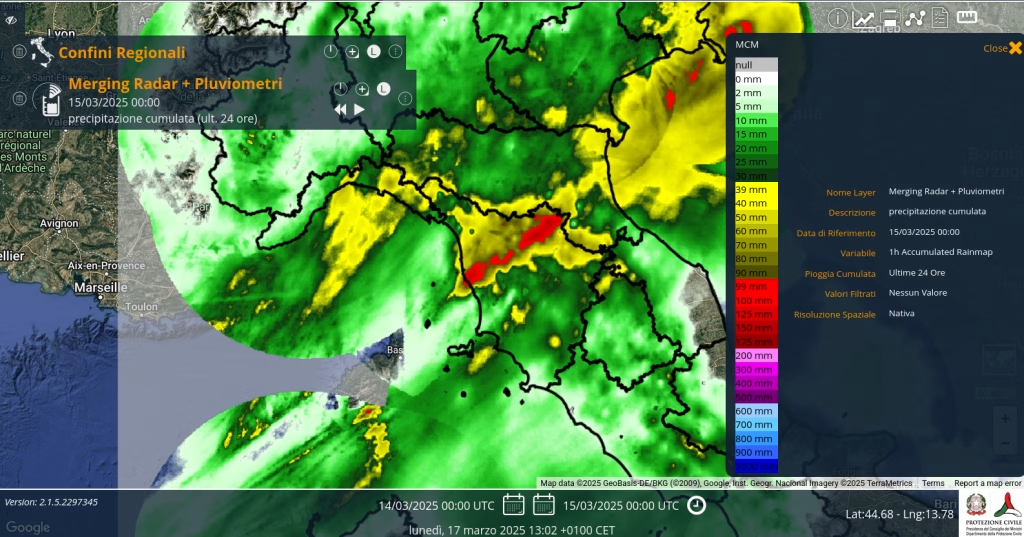

Quanto è piovuto? I dati osservati

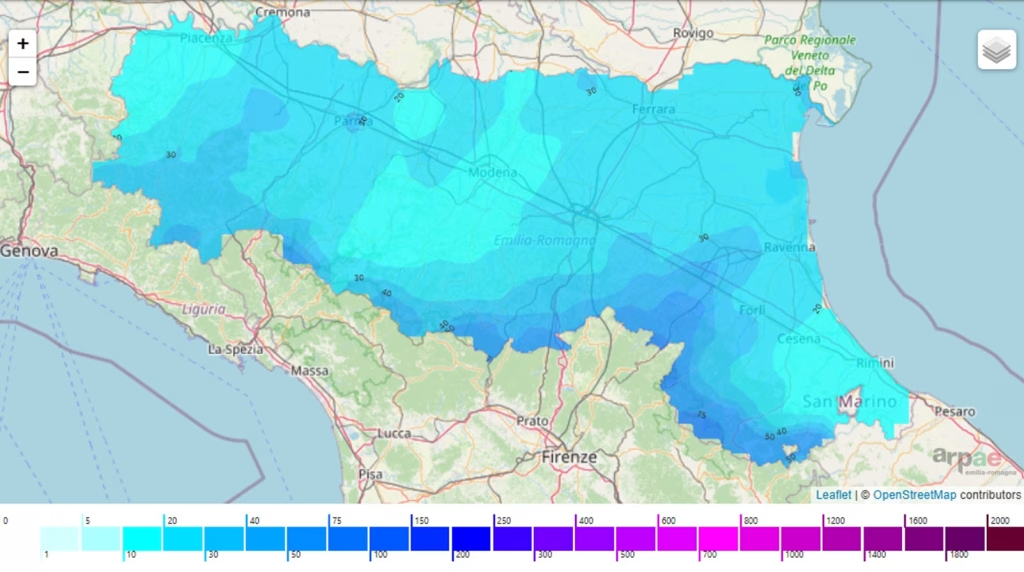

Il 14 marzo 2025 la Toscana ha registrato precipitazioni eccezionali con accumuli significativi in diverse località. Secondo i dati forniti dal Consorzio LaMMA, le precipitazioni cumulate hanno raggiunto valori molto elevati:

- Provincia di Firenze: fino a 150 mm in 24 ore, con punte di 180 mm in alcune stazioni.

- Provincia di Pisa: tra 120 e 140 mm in 24 ore.

- Provincia di Livorno: valori medi di 130 mm in 24 ore, con massimi locali fino a 160 mm.

Questi valori rappresentano quantità di pioggia molto elevate, che hanno contribuito all’innalzamento rapido dei livelli dei corsi d’acqua e alle conseguenti esondazioni. La distribuzione spaziale delle precipitazioni ha mostrato una maggiore intensità nelle aree interne della regione, in particolare nelle province di Firenze e Pisa.

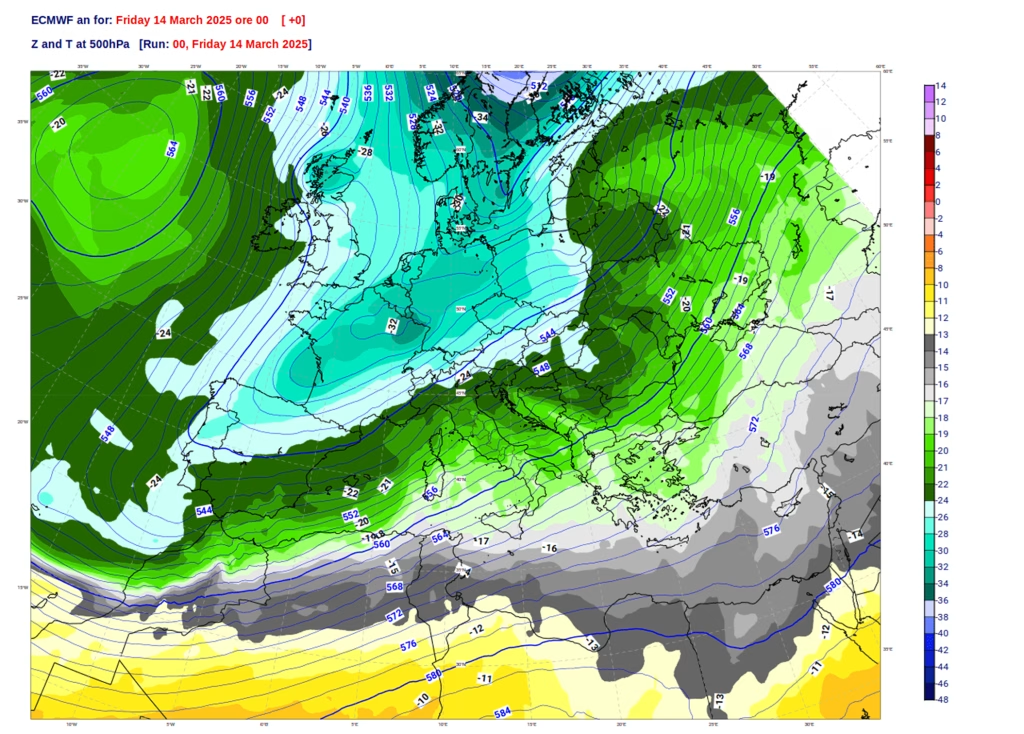

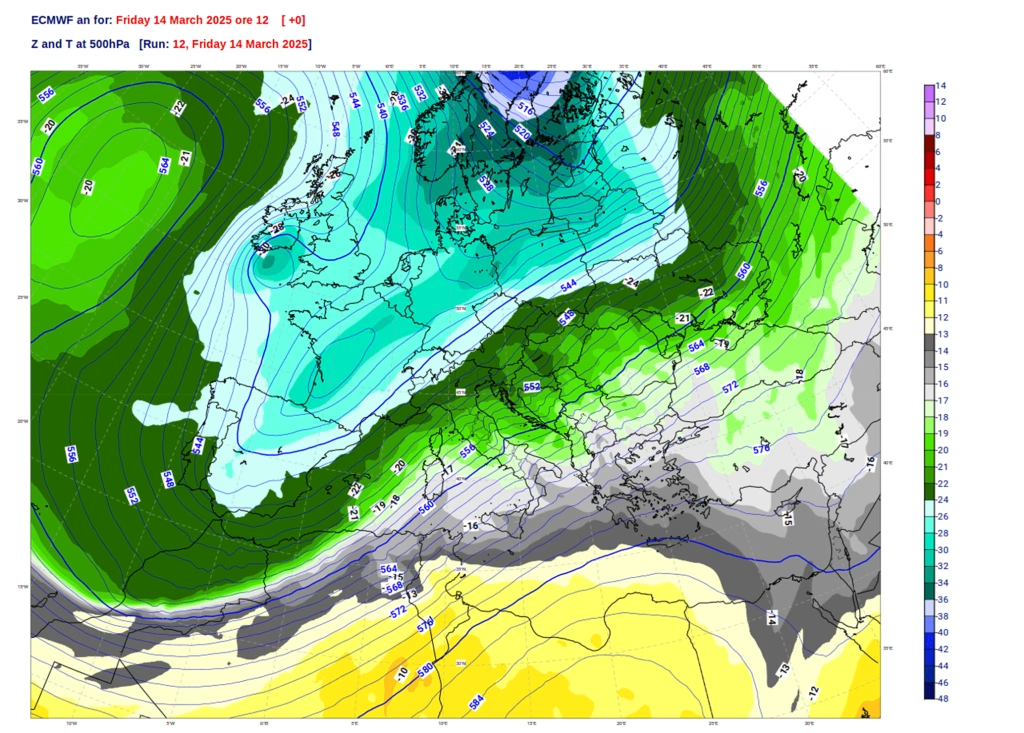

Perché è successo? Un’analisi meteorologica

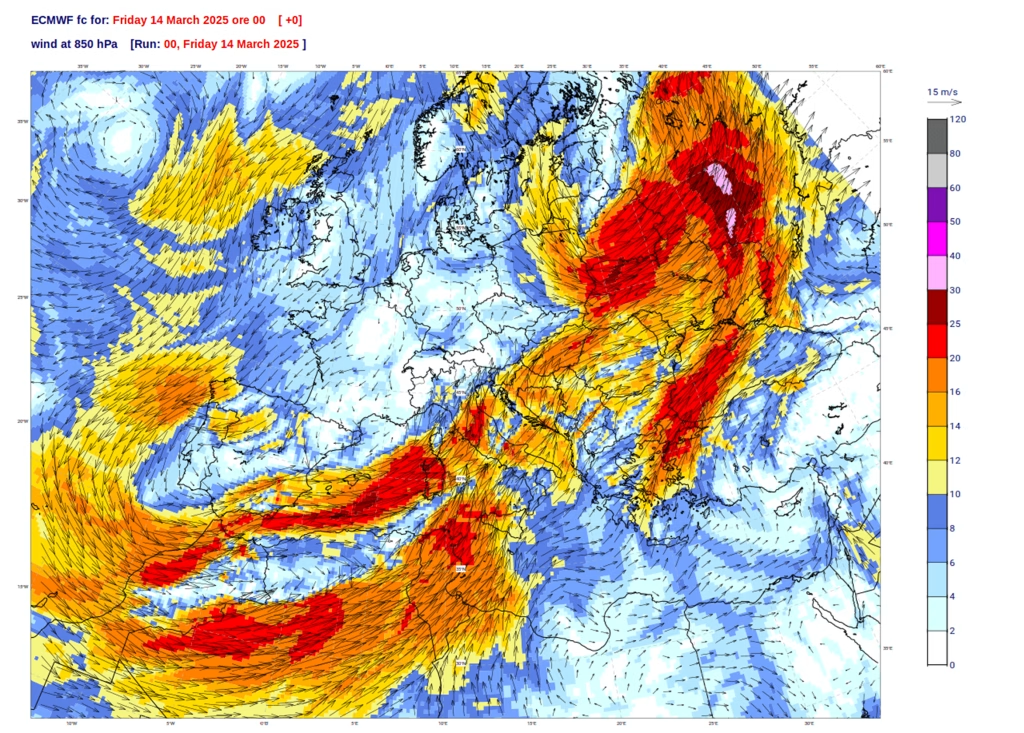

L’evento alluvionale è stato determinato da un’area di bassa pressione situata sulla Francia meridionale, che ha favorito il richiamo di masse d’aria molto umida verso la Toscana. «Immaginiamo una grande spirale di aria instabile che richiama costantemente umidità dall’oceano e dal Mediterraneo», spiega Elena Oberto, ricercatrice dell’ambito Meteorologia e Clima di Fondazione CIMA. «Questo tipo di configurazione può generare piogge intense che si concentrano per diverse ore sugli stessi territori».

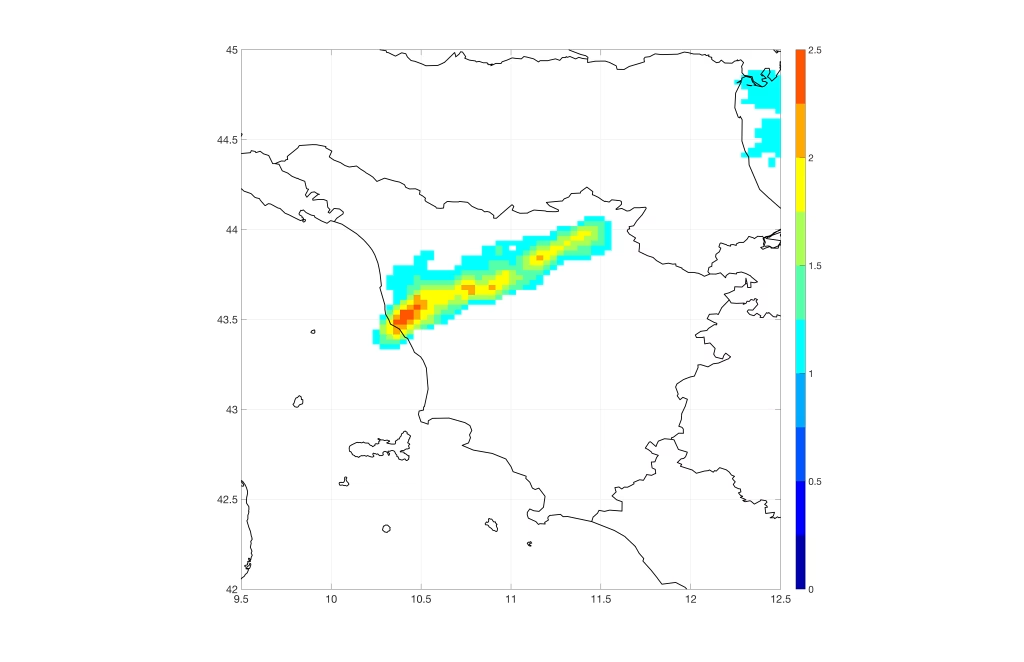

Le analisi ECMWF mostrano che già dalle prime ore del 14 marzo una zona di precipitazione intensa si è formata lungo un asse sud-ovest/nord-est, interessando in particolare le province di Livorno, Pisa e Firenze, con una persistenza anche nelle 24 ore successive.

Fig. 3,4,5. Mappe ECMWF per il 14 marzo 2025 alle 00UTC, 12UTC e il 15 marzo alle 00UTC, fornite dal Centro Funzionale della Valle d’Aosta: rappresentano l’altezza di geopotenziale e la temperatura in quota (500 hPa), evidenziando la configurazione atmosferica che ha determinato le intense precipitazioni sulla Toscana.

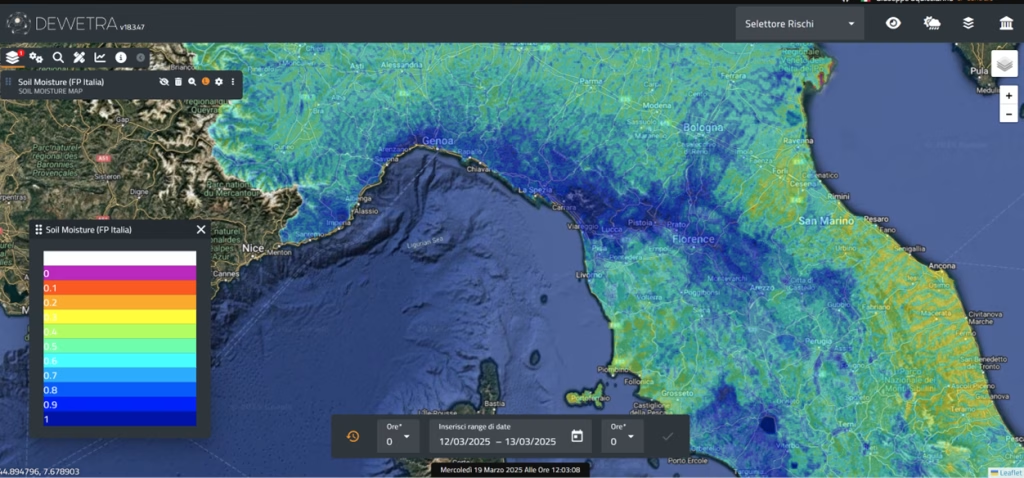

L’analisi delle condizioni pre-evento mostra come l’umidità del suolo fosse già elevata il 12 marzo 2025, contribuendo a una minore capacità del terreno di assorbire le precipitazioni successive.

Questa situazione è stata aggravata da una convergenza dei venti nei bassi strati atmosferici e da forti venti di scirocco sulla parte meridionale della Toscana, che hanno alimentato ulteriormente le precipitazioni. «Un altro fattore chiave è stato il vento in quota, a circa 1500 metri di altezza, che soffiava con forza da sud-ovest. Questo ha creato le condizioni ideali per la persistenza delle piogge, con accumuli molto elevati in breve tempo», spiega la ricercatrice.

Le forti precipitazioni hanno avuto ripercussioni anche oltre i confini toscani, coinvolgendo la parte centro-orientale dell’Emilia-Romagna, dove si sono verificati innalzamenti dei fiumi e frane.

Dove ha colpito? Il monitoraggio satellitare

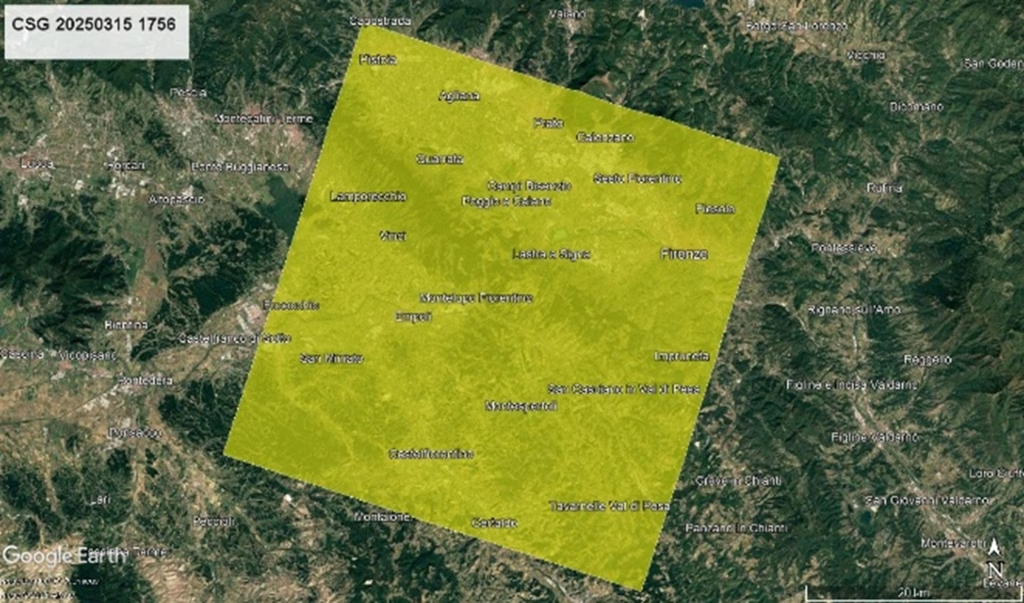

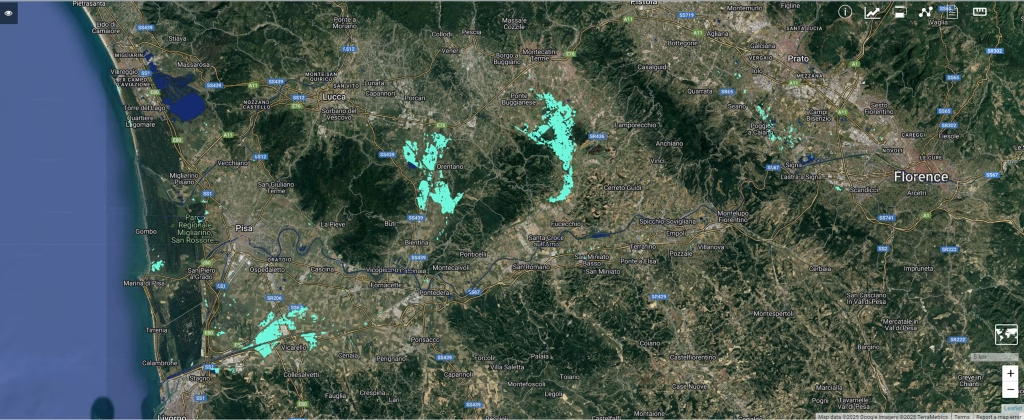

Nel pomeriggio del 14 marzo il Dipartimento di Protezione Civile ha attivato l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e Fondazione CIMA per poter monitorare le aree inondate con l’ausilio di immagini satellitari. Sono state fatte delle acquisizioni dalla costellazione Cosmo Second Generation dell’ASI e sono state utilizzate anche immagini riprese da Sentinel-1al fine di produrre una copertura ottimale delle aree colpite. «I satelliti sono strumenti fondamentali per capire cosa è accaduto e come si sia evoluta la situazione nelle ore successive», spiega Giuseppe Squicciarino, ricercatore dell’ambito Osservazione della Terra di Fondazione CIMA. «Grazie a Sentinel-1 e alla costellazione Cosmo Second Generation (CSG), abbiamo ottenuto immagini dettagliate delle zone colpite».

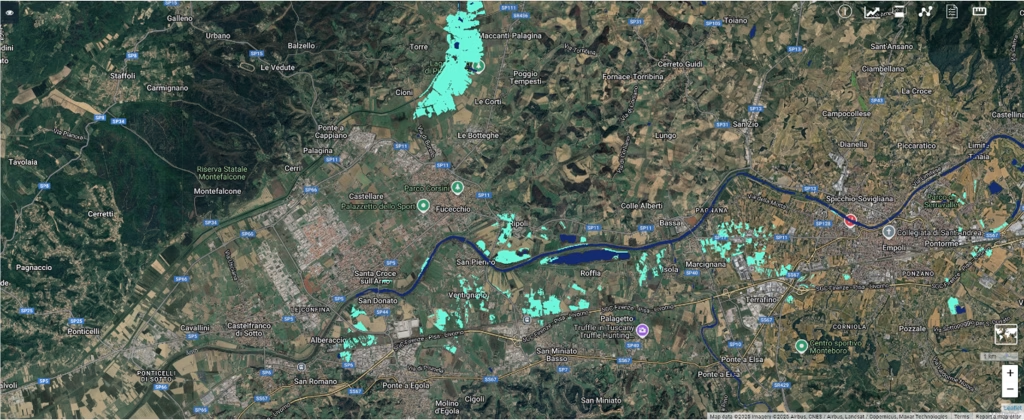

Il 15 marzo, un’osservazione da CSG fornita da ASI ha permesso di ottenere immagini ad alta risoluzione (3 metri), coprendo Firenze e i comuni limitrofi, come Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano, Poggio a Caiano, ed alcune aree della provincia. Il 17 marzo, Sentinel-1 ha acquisito una nuova immagine con una copertura più ampia (250 km di estensione), permettendo di analizzare l’intero corso dell’Arno fino alla foce.

«Queste immagini ci hanno fornito una rappresentazione dell’evento. Abbiamo potuto confrontare la situazione prima e dopo l’alluvione, individuando le aree allagate e valutando l’evoluzione del fenomeno alluvionale nei giorni successivi. Questo tipo di dati è essenziale per supportare le autorità nella gestione dell’emergenza e nella pianificazione degli interventi», conclude il ricercatore.

Un evento raro o no nel contesto climatico?

L’evento del 14 marzo 2025 è rilevante per la quantità di pioggia caduta in 24 ore. Secondo le analisi di Antonio Parodi, direttore di programma di Fondazione CIMA, infatti, «se confrontiamo la pioggia osservata con la climatologia mensile di marzo, basata su 40 anni di dati ERA5 a 3 km di risoluzione, vediamo che in alcune aree della Toscana la quantità di pioggia caduta in un solo giorno è stata pari al 300% della media mensile. Questo evidenzia l’importanza del fenomeno, ma non la sua straordinarietà se si confronta con l’alluvione di Livorno del 2017».

Lo studio dell’evento a Livorno nel 2017 (Lagasio et al., 2019), infatti, ha mostrato come in sole 3 ore caddero quasi 250 mm di pioggia, un valore ancora più estremo di quello registrato nel marzo 2025, sebbene con una distribuzione spaziale diversa.

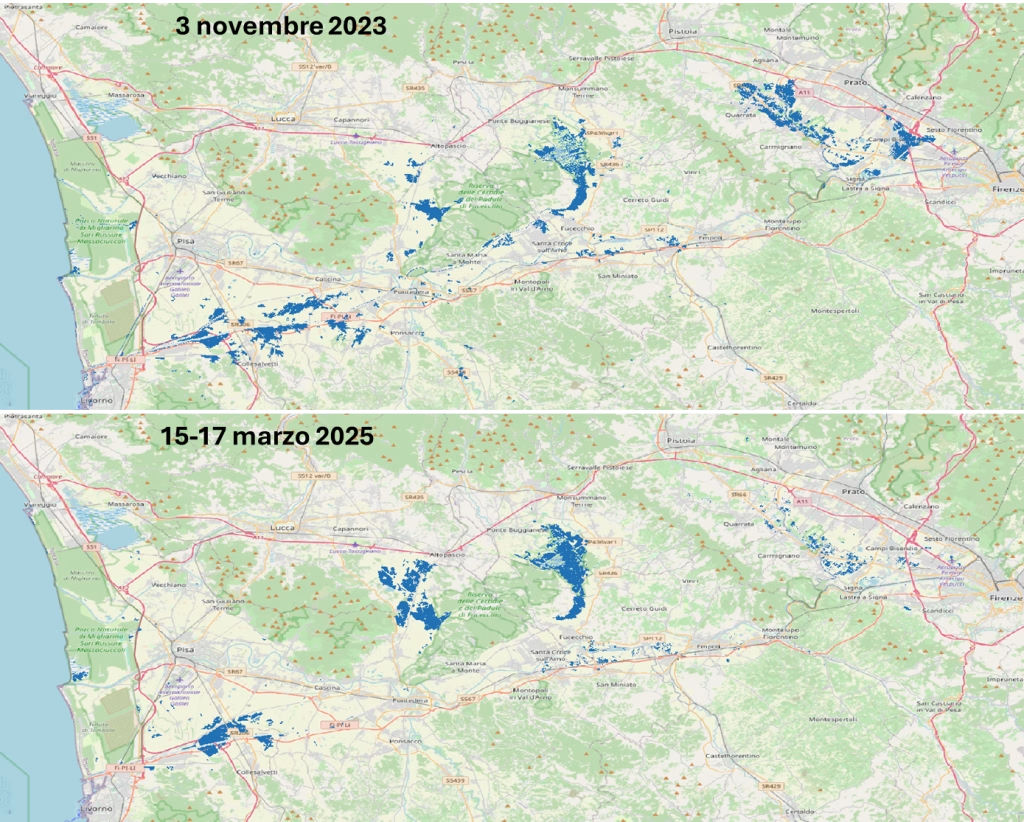

È invece possibile individuare una similitudine delle aree allagate con l’evento del 2 novembre 2023. Entrambi sono stati caratterizzati da linee di precipitazione stazionarie legate a convergenze dei venti nei bassi strati e accompagnate da attività temporalesca, come evidenzia anche l’analisi del Consorzio LaMMa.

«Anche confrontando le immagini satellitari degli eventi del 2 novembre 2023 e del 14 marzo 2025, notiamo molte similitudini nelle aree allagate», aggiunge Luca Pulvirenti, referente dell’ambito Osservazione della Terra di Fondazione CIMA.

Questi confronti evidenziano come l’evento del 14 marzo 2025, sebbene intenso e di grande impatto, non sia un caso isolato nel panorama meteorologico della regione. L’alternarsi di eventi simili in anni recenti, con caratteristiche analoghe sia in termini di dinamiche atmosferiche che di distribuzione delle precipitazioni, suggerisce un’evoluzione del regime pluviometrico verso una maggiore frequenza di fenomeni che possiamo definire “estremi”. Ciò conferma l’importanza di un continuo aggiornamento dei modelli previsionali e di strategie di mitigazione efficaci e di adattamento, per ridurre il rischio idrogeologico e migliorare la resilienza del territorio.